宍道湖育ちのしじみちゃんです!

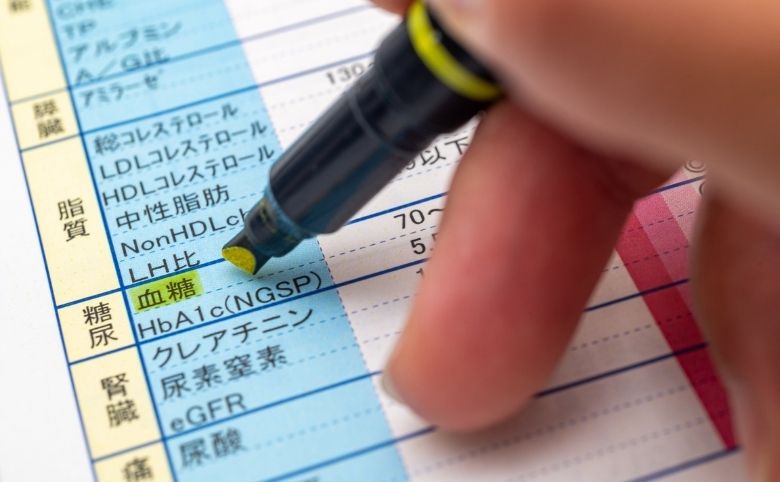

「糖尿病の食事でしじみを食べても大丈夫?」「オルニチンが血糖値に良いって聞いたけど本当?」

そう思う方もいるかもしれません。

結論から言えば、しじみは糖尿病の人にも上手に取り入れられる食材です。オルニチンやタウリンなどの成分が肝臓や代謝を助け、血糖コントロールのサポートにもつながります。ただし、塩分やプリン体の摂りすぎには注意が必要です。

この記事では、しじみの栄養と糖尿病への影響、血糖値との関係、効果的な食べ方や注意点をわかりやすく解説します。日々の食事に安心して取り入れるヒントをお伝えします。

糖尿病にしじみは良い?悪い?基本の考え方

糖尿病としじみの相性を理解する

糖尿病の食事でまず重視すべきは、炭水化物(糖質)の摂取コントロールです。

その点、しじみは糖質がほとんど含まれず、たんぱく質やミネラルが中心の低エネルギー食材。

つまり、主食の量や味付けの塩分を管理すれば、糖尿病の人でも安心して取り入れられる食品です。

「良い食材」でも調理法次第では逆効果に

ただし、しじみ料理は味噌汁や佃煮など塩分の多いレシピが多く、結果的に血圧を上げるリスクがあります。

糖尿病は高血圧や脂質異常症を伴うことが多いため、「しじみそのものが悪い」のではなく、調理によって悪化するケースがあるという点に注意が必要です。

栄養価と調理のバランスがカギ

しじみは肝臓をいたわるオルニチンをはじめ、鉄やビタミンB12、タウリン、亜鉛などを含む栄養豊富な食品です。

直接的に血糖を下げる効果はありませんが、代謝機能のサポートや体調維持を通じて「無理のない血糖コントロール」に役立ちます。

結論として、塩分や調理法を工夫すれば、しじみは糖尿病の食生活にプラスとなる優秀な食材です。

しじみに含まれる栄養素と糖尿病への主な効果

オルニチンが肝臓をサポートし、代謝を整える

しじみの代表的な成分であるオルニチンは、肝臓でアンモニアを分解する「尿素回路」を助けるアミノ酸です。

肝臓が健康に働くことで、糖や脂質の代謝がスムーズになり、食後の血糖値上昇を間接的に抑える効果が期待できます。

また、疲労回復や倦怠感軽減にも寄与し、糖尿病治療の大敵である「運動不足」を防ぐ好循環を作ります。

タウリンが脂質代謝と血圧を安定させる

タウリンには胆汁酸の合成を助ける働きがあり、脂質の代謝や血中コレステロールの調整に関与します。

糖尿病では脂質異常が合併しやすいため、タウリンのような「脂質代謝を支える栄養素」を日常的に摂ることが重要です。

さらに、タウリンには血管拡張作用があり、血圧を安定させる補助的な役割も果たします。

ビタミンB12・鉄分で疲労を防ぎ、代謝を支える

しじみにはビタミンB12と鉄が豊富に含まれています。これらは赤血球を作るうえで欠かせない栄養素で、貧血を防ぐ効果があります。

糖尿病の人は食事制限などで栄養が偏りやすく、慢性的な疲労を感じやすい傾向があります。

しじみを取り入れることで、疲れにくく代謝の良い体づくりを支えることができます。

カリウムが塩分バランスを整え、血圧を安定

しじみに含まれるカリウムは、余分なナトリウムを排出し、塩分過多を防ぐ働きをします。

糖尿病では高血圧を併発することも多く、カリウムの摂取は重要です。

ただし、腎機能が低下している場合はカリウム制限が必要になることもあるため、医師の指導を受けながらバランスを取るようにしましょう。

しじみと血糖値の関係|オルニチンの働きを解説

しじみは血糖値を上げにくい低糖質食材

しじみは糖質量が非常に少なく、血糖値の上昇を直接引き起こしにくい食材です。

そのため、主食や甘味料など糖質を含む食品と違い、血糖値コントロールを阻害しにくいという特長があります。

糖尿病患者の多くが悩む「血糖値スパイク(食後高血糖)」を防ぐには、こうした低糖質食材を積極的に取り入れるのが効果的です。

また、しじみを使った味噌汁やスープは、温かい汁物として食事の最初に摂ることで、食後血糖の上昇を緩やかにする作用も期待できます。これは、汁物の水分が胃腸での糖吸収をゆるめ、食事全体の満足感を高めるからです。

オルニチンは代謝サポート成分として注目

オルニチンは「血糖値を下げる成分」と誤解されることがありますが、正確には代謝を助けるサポート成分です。

肝臓の機能を高め、老廃物の分解・排出を促すことで体全体の代謝効率を上げます。

この作用により、糖や脂質の処理がスムーズになり、結果的に血糖値の安定化につながる生活リズムを作り出すと考えられています。

さらに、オルニチンには疲労回復効果があるとされており、運動不足になりがちな糖尿病患者にとっても有用です。

肝臓がしっかり働き、体が軽く感じられると、自然と体を動かしたくなる循環を作り出せます。

出汁の旨味で満足感を上げ、食べ過ぎを防ぐ

しじみの出汁にはアミノ酸と核酸由来の旨味が多く含まれています。

この旨味は、塩や砂糖を多く使わなくても食の満足感を得られるため、塩分や糖質の摂り過ぎを防ぐのに非常に効果的です。

「しじみ汁を先に飲んでから主食に進む」など、食べ方を工夫するだけでも食事全体の摂取量を抑えられます。

つまり、オルニチンやタウリンなどの成分と同時に、「出汁の旨味」という要素そのものが、血糖コントロールに寄与しているのです。

糖尿病の人がしじみを食べる際の注意点

塩分過多に注意|味噌汁の濃さを見直す

糖尿病患者にとって、最も気をつけたいのが塩分の摂り過ぎです。

しじみを使う代表的な料理は味噌汁ですが、濃い味付けは高血圧や腎臓への負担につながります。

味噌を入れる前にまず出汁の味を確認し、「少なめの味噌でちょうど良い」と感じる程度に調整するのが理想です。

具材を増やして旨味とボリュームを補えば、塩分を減らしても満足感を保てます。

たとえば、きのこ・豆腐・わかめ・ねぎなどを加えると、しじみの旨味と相まって「出汁の深み」が増します。

味覚を少しずつ薄味に慣らしていくと、塩分控えめでも満足できるようになります。

プリン体とカリウムの摂取バランス

しじみには少量のプリン体が含まれていますが、日常的な摂取量で健康に悪影響を及ぼすことはほとんどありません。

ただし、痛風や腎機能低下がある方は摂取量に注意が必要です。だし汁を飲みすぎず、具を中心に食べる工夫をすると良いでしょう。

また、カリウムは塩分排出に役立ちますが、腎機能が低下している糖尿病患者では摂取制限が必要な場合があります。

このため、医師や管理栄養士の指導を受けながら、摂取量を調整することが大切です。

食中毒・衛生面にも注意

しじみは水質の良い湖や河口で育ちますが、加熱が不十分だと食中毒のリスクがあります。

調理前には砂抜きを2〜3時間行い、しっかりと加熱しましょう。

殻が開かない貝は無理に食べず、臭いに違和感のあるものは廃棄すること。

冷凍保存する場合は、下処理後に小分けして冷凍すると便利です。

再加熱の際も、沸騰後に2〜3分加熱して安全性を確保します。

糖尿病の方は免疫が弱まりやすいため、衛生面の管理を徹底することが何より大切です。

しじみを効果的に取り入れるおすすめの食べ方

朝の一杯を習慣にする

しじみの栄養を無理なく継続して摂るには、朝の味噌汁やスープに取り入れるのが最もおすすめです。

朝の温かい汁物は胃腸を目覚めさせ、血糖値の急上昇を緩やかにする効果もあります。

しじみ汁を毎朝の習慣にすることで、自然に塩分を減らしつつ、肝臓をサポートするオルニチンを継続的に摂取できます。

調理は難しくありません。

殻付きしじみを水から加熱し、殻が開いたら火を止め、味噌を溶くだけ。

だしを別に取らなくても、しじみそのものの旨味で深い味わいが生まれます。

さらに、豆腐やわかめ、長ねぎなどを加えることで、栄養バランスと満足感がアップします。

だしをまとめて作り置きする

忙しい人は、しじみだしをまとめて作り置きしておくと便利です。

加熱してアクを取り除いたしじみだしを冷蔵または冷凍保存し、必要なときに温めるだけで手軽に活用できます。

これをベースに、みそ汁・お吸い物・雑炊・うどんなど、幅広いメニューに応用できます。

出汁の旨味があることで、塩分を控えても物足りなさを感じにくくなり、糖尿病食の味の制限を減らせるという利点もあります。

健康的な食事を「続けやすく、美味しく」するために、しじみだしは理想的なサポート役です。

冷凍保存でいつでも手軽に

しじみは冷凍することで旨味が増すという特長があります。

加熱前に軽く洗い、砂抜きを済ませた状態で冷凍しておくと、使いたいときにそのまま鍋に入れて使えます。

忙しい朝でも短時間で調理でき、しじみのエキスがしっかり出るので風味も良好。

糖尿病の方にとっても「無理なく続けられる健康習慣」として取り入れやすい方法です。

インスタントしじみ汁は糖尿病でも大丈夫?選び方と工夫

塩分の少ないタイプを選ぶ

市販のインスタントしじみ汁は、手軽に栄養を摂取できる便利な選択肢です。

ただし、製品によっては塩分量が多く、1食あたり2gを超えるものもあります。

糖尿病や高血圧の方は、食塩相当量1g前後のタイプを選ぶようにしましょう。

パッケージの成分表示を確認し、「減塩タイプ」「塩分控えめ」などの表記を目印に選ぶと安心です。

また、お湯を気持ち多めに注ぎ、味を少し薄めることで、塩分量を自然に減らすこともできます。

具材をプラスして満足感アップ

インスタントしじみ汁は、具材を追加すると栄養価も満足感もぐっと高まります。

乾燥わかめ・豆腐・ねぎ・冷凍野菜などを加えると、見た目にもボリュームが出て、「食べた満足感」を得られます。

特に外食や仕事中など、手軽に済ませたいときにも便利です。

「インスタントだから不健康」と決めつけるのではなく、**塩分管理と具材追加の工夫で“健康的に使う”**という発想が大切です。

忙しい日常でも、続けやすさと健康を両立できる優れたサポートアイテムになります。

コクヨーの宍道湖産しじみ|朝獲れの旨味をそのままお届け

島根・宍道湖で水揚げされた新鮮なしじみを、その日のうちに冷蔵便で発送。

丁寧に砂抜きされた状態で届くため、届いてすぐに調理できるのが特長です。

コクヨーの「宍道湖産しじみ」は、身がふっくら肉厚で出汁が濃く、家庭用から業務用まで幅広く選べるのも魅力。

味噌汁や酒蒸し、炊き込みご飯など、日々の食卓で手軽に“しじみの旨味”を楽しめます。

- 1kg:2〜3人家族におすすめ

- 2kg〜3kg:作り置きや冷凍ストックに最適

- 5kg:大家族・飲食店・業務用にも対応

冷凍保存も可能で、しじみ汁・炊き込みご飯・スープなどに幅広く活用できます。

スーパーではなかなか手に入らない、宍道湖の朝獲れならではの濃厚な旨味を、ご家庭で味わってみてください!

まとめ|しじみを上手に取り入れて血糖コントロールをサポート

しじみは糖質が少なく、オルニチンやタウリン、ビタミンB12、鉄などの栄養素を含むバランスの取れた食材です。

血糖値を直接下げる効果はありませんが、肝臓や代謝を支えることで間接的に血糖コントロールを助けます。

塩分を控えめにし、野菜や豆腐と組み合わせることで、食事全体のバランスを整えながら健康を保てるのが最大の魅力です。

朝のしじみ汁を習慣化したり、減塩インスタントを賢く使ったりすることで、忙しい日々の中でも無理なく続けられます。

“制限”ではなく“選択”で整える——それが、糖尿病の食生活を前向きに変える第一歩です。

この記事へのコメントはありません。