宍道湖育ちのしじみちゃんです!

「痛風になってから、しじみの味噌汁はもう飲まないほうがいいのかな?」「プリン体が多いって聞くけど、実際どれくらいなのだろう」

そんなふうに迷っている方も多いのではないでしょうか。

実は、しじみは「完全NG食品」ではなく、正しい知識と食べ方さえ押さえれば、痛風や高尿酸血症の人でも日常的に楽しみやすい食材です。むしろ、極端な誤解から不必要に避けてしまうことで、食事の満足度や栄養バランスを崩してしまうケースもあります。

この記事では、しじみと痛風の関係を医学的な根拠やプリン体量のデータに基づいて整理し、「どの程度なら食べても大丈夫と言えるのか」「どんな食べ方なら安心できるのか」を具体的に解説します。

さらに、しじみが持つ健康効果や、実際の食卓での上手な取り入れ方、信頼できる商品の選び方についても触れ、読む前よりも自信を持ってしじみと付き合える状態を目指します。

しじみと痛風の関係とは?プリン体との関わりを理解しよう

痛風はなぜ起こるのか

痛風は、血液中の尿酸が高くなり、結晶として関節に沈着することで炎症を起こす病気です。尿酸は、体の中でプリン体が分解されるときに生じる老廃物の一種。

本来は尿と一緒に排泄されるのですが、食生活やアルコール、肥満、ストレスなどが重なると排泄が追いつかなくなり、体内にたまってしまいます。

つまり「痛風=プリン体の摂りすぎ」と単純に決めつけるよりも、「尿酸の排出バランスが崩れている状態」と理解することが大切です。

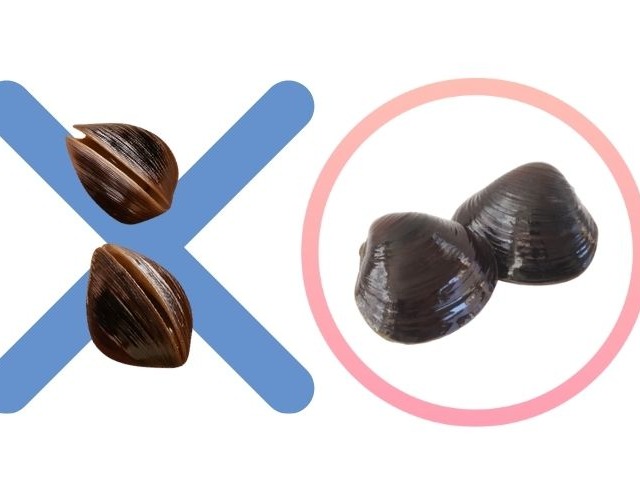

しじみとプリン体の関係

プリン体は肉や魚、内臓など、細胞数が多い食品に多く含まれます。しじみも動物性食品のためゼロではありませんが、他の高プリン体食品に比べると量はそれほど多くありません。

そのため、「しじみ=痛風に悪い」というイメージは誤解であり、摂取量を調整すれば十分に取り入れられる食材です。

しじみに含まれるプリン体量は多い?他の食材との比較

食品ごとのプリン体量を比べてみる

しじみに含まれるプリン体量は、可食部100gあたり約70〜80mgとされています。

比較すると、鶏レバーは約300mg、イワシやカツオは200mg前後、あん肝や白子は400mg以上。

これらと比べると、しじみは中間よりやや低い位置づけです。

一方、しじみ味噌汁1杯で実際に食べる「しじみの身」は10g前後にすぎません。したがって、1杯あたりに摂取するプリン体量は7〜8mg程度とごくわずか。

他の食事内容とバランスを取れば、痛風の人でも十分に楽しめる範囲です。

数値にとらわれすぎないことも大切

プリン体の量ばかりを気にして食材を避けてしまうと、栄養バランスが崩れてしまう恐れがあります。

しじみは鉄分やビタミンB群、タウリンなど、健康を支える成分が多い食材です。

「控える」より「上手に付き合う」という意識で向き合う方が、体にも心にも良い結果をもたらします。

痛風の人はしじみを食べても大丈夫?注意すべきポイント

発作時と安定期では考え方が違う

痛風の発作中は、体の炎症が強く、尿酸値が急上昇しています。この時期は、しじみを含む動物性食品を一時的に控えた方が安心です。

ただし、痛風の症状が落ち着いた安定期であれば、しじみを完全に禁止する必要はありません。

1日1杯程度のしじみ汁なら、尿酸値への影響はごく小さいと考えられます。

飲み方・食べ方の工夫で差がつく

しじみのプリン体は「だし」に多く溶け出します。つまり、汁をすべて飲み干すと摂取量が増えるということです。

痛風が気になる方は、汁を半分ほど残したり、濃すぎない味付けにしたりといった小さな工夫でプリン体の摂取量を減らすことができます。

他の食品との組み合わせにも注意

同じ食事で、レバーや魚卵、アルコールなどプリン体が多い食品を組み合わせると、結果的に摂取量が増えます。

特に「しじみ汁+ビール」は避けた方が無難です。

痛風対策では、個々の食材よりも「一食全体のバランス」を意識することが重要です。

痛風に悪影響を与えないしじみの食べ方・調理法

味噌汁の濃さと量を見直す

しじみ汁を濃くしすぎたり、何杯もおかわりすることが痛風にはリスクになります。

薄味で仕上げ、1日1杯を目安にすると安心です。

塩分を控えることで高血圧や腎臓への負担も減らせるため、一石二鳥です。

水分をしっかりとることがポイント

尿酸は尿として排泄されるため、水分摂取が足りないと尿酸値が上がりやすくなります。

しじみ汁を飲むときも、1日を通して水やお茶で十分に水分を補うように意識しましょう。

「水をこまめに飲む」ことが、最も簡単で効果的な痛風対策の一つです。

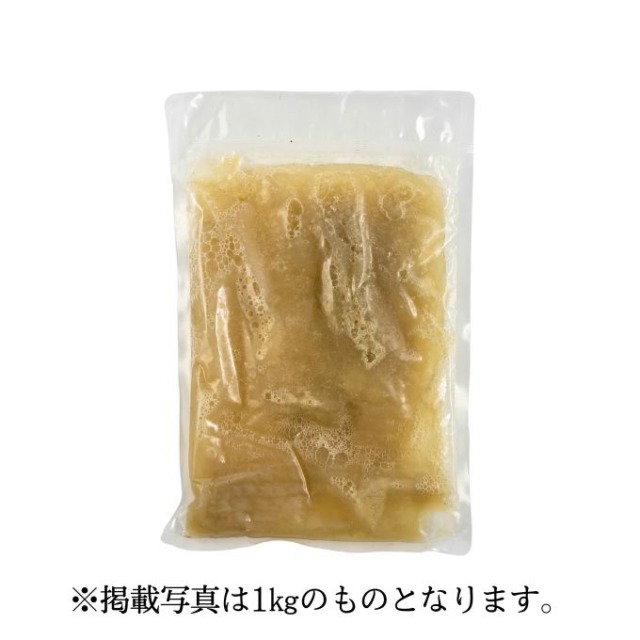

加工品の活用もおすすめ

生のしじみを毎回砂抜きするのは手間がかかります。冷凍しじみや砂抜き済みのパックを利用すれば、調理の手間を減らしつつ栄養を無駄なく摂取できます。

忙しい人ほど、こうした手軽な選択が「継続できる健康習慣」につながります。

しじみの健康効果|肝機能・疲労回復・尿酸値への影響

オルニチンが肝臓の働きを助ける

しじみに含まれる代表的な栄養素が「オルニチン」です。

オルニチンは肝臓の代謝を助け、アルコールや疲労によるダメージからの回復をサポートするとされています。

疲れがたまりやすい人やお酒を飲む機会が多い人には、特にうれしい成分です。

タウリンやビタミンB群で代謝をサポート

タウリンは血流を改善し、ビタミンB群はエネルギー代謝を円滑にします。

これらの成分は、疲労回復や生活習慣病の予防にも役立つとされており、しじみは“体を整える食品”として古くから親しまれてきました。

痛風予防の観点でも、肝機能の改善や代謝促進は尿酸値の安定に寄与します。

毎日の小さな積み重ねが大切

しじみを食べたからといって尿酸値が劇的に下がるわけではありません。

しかし、「高脂肪食を減らす」「野菜や海藻を増やす」といった行動と組み合わせることで、体全体のバランスが整い、結果的に痛風発作を起こしにくい体質づくりにつながります。

コクヨーオンラインショップのしじみを賢く選ぶポイント

健康を意識してしじみを取り入れるなら、品質の良いものを選ぶことも大切です。

コクヨーオンラインショップのしじみは、宍道湖産の天然しじみを丁寧に砂抜きし、鮮度を保ったまま冷凍加工されています。

そのため、必要な分だけを取り出して使えるので、プリン体の摂取量を自分でコントロールしやすいのが特長です。

また、冷凍することで旨み成分が凝縮され、味わいも豊かになります。

忙しい日の食卓でも手軽に準備できるため、継続して健康を意識したい方に最適です。

「食べたいときに、安心して使える」ことが、健康的な生活を支える大きなポイントになります。

贈り物などにもおすすめです!

まとめ|しじみを上手に取り入れて痛風を防ぐコツ

しじみはプリン体を含むものの、量はごく少なく、痛風の人でも適量なら安心して食べられる食材です。

大切なのは「どのくらい」「どんな調理法で」「どんな食生活の中で」食べるかという全体のバランスです。

しじみの栄養を上手に取り入れつつ、水分補給や節酒を意識し、暴飲暴食を避けること。

この積み重ねが、尿酸値の安定や痛風の再発予防につながります。

過度に恐れず、正しく理解しながら“おいしく健康的に付き合う”ことこそが、しじみと痛風の最適な関係です。

この記事へのコメントはありません。